2024年11月19日、厚生労働省が、すべての国民が受け取る国民年金の給付水準を底上げする方針を明らかにしました。(2025年6月13日に年金制度改革法が成立し、将来の基礎年金の給付水準の底上げについて、国会における審議の中で、今後の社会経済情勢を見極めた上で、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じる旨の規程が追加されました。)

この背景には、フリーランスや自営業者の方が老後に受け取る国民年金の財政状況が厳しく、将来もらえる年金が減ってしまうのを防ぎたいという考えがあります。

一方で、会社員などが入る厚生年金は比較的安定しているため、その積立金を国民年金の給付に充てることで、2036年度以降の国民年金の給付水準を、現在の見通しより3割程度改善する見込みだというのです。

このニュースを聞いて、「厚生年金保険料が国民年金の人にも使われるのは不公平だ!」「会社員は損なのでは?」「年金詐欺だ!」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

国民年金だけのフリーランスや自営業(第1号被保険者)からすると、国民年金額が3割違うのは大きい。会社員などの2号被保険者も、基礎年金の増加の恩恵を受けることになるが、感情的には許せないという意見も多い。

厚生年金で払った保険料が、国民年金に横流しされているようなイメージがあるとして、その背景には「少子高齢化による年金に対する不安や不満」があると考えます。

本記事では、この改正案について詳しく見ていきましょう。

国民年金底上げ改正案について

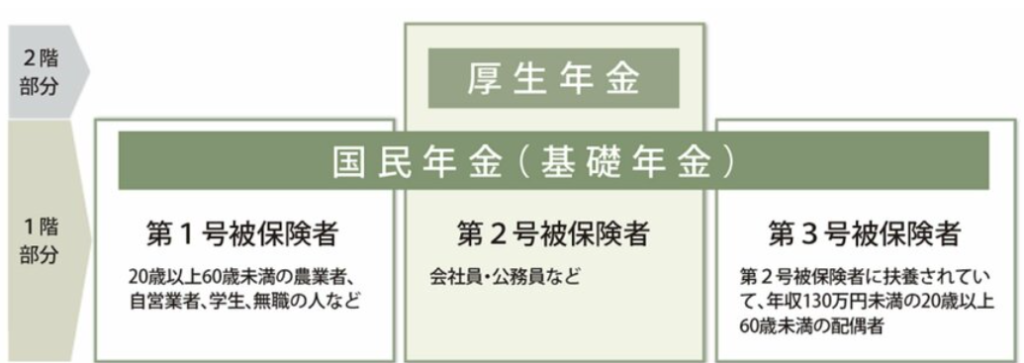

日本の年金制度は「2階建て」

まず、日本の公的年金制度は、よく「2階建て」と例えられます。

1階部分:国民年金(基礎年金)

これは、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入するものです。自営業の方や学生、会社員の配偶者(専業主婦・主夫など)が主な加入者です。

2階部分:厚生年金

これは、会社員や公務員が加入するもので、国民年金に上乗せされる形で給付されます。給料に応じて保険料を多く払うため、将来もらえる年金も国民年金より多くなります。

国民年金は、主に自営業者や専業主婦を含むすべての国民が対象となるため、共通の財源が必要です。

今回の改正案の狙いは?

現在の制度では、1階部分の国民年金がもらえる額の調整(マクロ経済スライドという仕組み)が2057年度まで続く予定です。一方、2階部分の厚生年金は、この調整が2026年度に終わる見込みになっています。

この「ズレ」をなくし、国民年金の給付水準を早めに引き上げることで、年金制度全体のバランスを保ち、公平性を確保しようというのが、今回の改正案の大きな狙いです。

具体的には、比較的財政が安定している厚生年金の積立金の一部を国民年金に充てることや、国が負担する税金を増やすことで、この「底上げ」を実現しようとしています。

参考記事:年金が減るってほんと?マクロ経済スライドとは

「マクロ経済スライド」って何?

「マクロ経済スライド」という言葉、聞き慣れない方もいるかもしれませんね。これは、少子高齢化が進み、年金を受け取る人が増える中で、現役世代の負担が大きくなりすぎないように、年金のもらえる額の伸びを物価や賃金の上昇率よりも少し抑える仕組みのことです。

簡単に言えば、年金制度を将来にわたって長く続けるための調整弁のようなものです。

このマクロ経済スライドは、2004年に導入されましたが、物価が上がらない時期が続いたため、実際に発動されたのは2015年度からでした。

なぜ今回、国民年金の底上げが必要になったかというと、このマクロ経済スライドが、厚生年金では働く高齢者や女性が増えたことで財政が改善し、2026年度には調整が終わると見込まれているのに対し、国民年金では財政状況が悪いため、2057年度まで続くと予想されているからです。

厚生労働省の試算では、このまま調整が続くと、2057年度の国民年金の給付水準は今より3割も下がってしまう可能性があるとされています。

そこで、今回の改正案では、国民年金の給付の抑制期間を厚生年金と同じく2036年度までに短縮し、将来的に国民年金を底上げすることを目指しているのです。

財源はどうするの?会社員は損をするの?

国民年金の給付を増やすために必要な財源は、主に厚生年金の積立金から補填する予定です。また、国民年金は必要な財源の半分を税金で賄う仕組みになっているため、給付全体が増えれば、結果として追加の税金も必要になります。厚生労働省の試算では、追加で必要になる税金は年間1兆円から2兆円程度と見込まれており、この確保が今後の大きな課題となります。

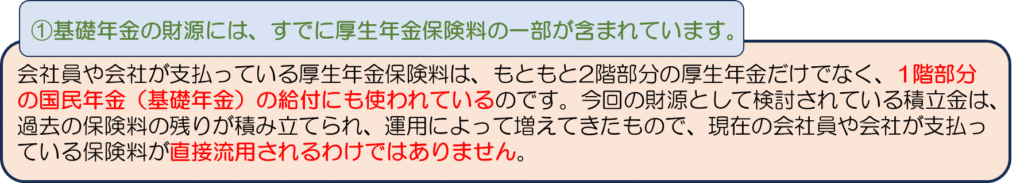

会社員が損をするという誤解

「会社員の年金が、自営業者の年金に回されるのは不公平だ!」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは少し誤解が含まれています。

政府は、今回の改正案が「全体の年金給付水準を維持し、持続可能性を確保する」ためのものであり、将来的にすべての年金受給者にメリットがあると説明しています。つまり、「会社員の年金を自営業者の年金に回す」のではなく、「会社員の年金の2階部分(厚生年金)から1階部分(国民年金)の財政を助けることで、年金制度全体を安定させる」という考え方なのです。

× 会社員の年金を自営業者の年金に回す

〇 会社員の年金の2階から1回部分に回す

まとめ:若い世代にもメリットはある!

今回の年金制度改正案では、厚生労働省の試算によると、職業にかかわらず多くの人が年金受給額の増加を享受するとされています。特に、現時点では高齢者よりも、これから年金を受け取る若い世代の方が、基礎年金の底上げによる恩恵を大きく受ける可能性が高いという点は知っておきましょう。

もちろん、少子高齢化によって年金財政が厳しくなっていくことは周知の事実であり、マクロ経済スライド制度によって、将来にわたって年金制度が維持されていく一方で、年金額が物価や賃金上昇ほどには増えず、実質的に目減りしていくことは避けられないでしょう。

だからこそ、長生きする時代に備え、私たち自身も自助努力で老後の生活を豊かにする工夫が必要です。その一つとして最もシンプルで有効なのは、少しでも長く働き、公的年金を「繰下げ受給」することです。年金をもらい始める時期を遅らせることで、一生涯もらえる年金を大きく増やすことができるので、ぜひ検討してみてください。

参考記事:繰下げ受給がベストチョイス: 公的年金の賢い選択方法を解説

今回の国民年金底上げ案について、あなたはどのように感じられましたか? ご意見やご感想があれば、ぜひお聞かせください。

コメント