定年が近づいてきて、「これからどうやって働いていけばいいんだろう?」と不安に感じていませんか?

「会社に残る」「別の会社に転職する」「自分で仕事をする(起業)」という3つの選択肢がある中で、多くの人が「会社に残る」ことを選んでいます。でも、本当にそれが自分に合った道なのか、じっくり考えてみるべきです。

このブログでは、定年後もイキイキと働くためのヒントとして、「小さな起業」という働き方をおすすめします。わかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

定年後を考える時に知っておきたい2つの「年収の崖」

多くの会社員が、定年が近づくと「年収の壁」ならぬ「年収の崖」に直面します。

- 第一の崖:役職定年 50代後半になると、役職を離れて給料が下がることがあります。これが、最初の「崖」です。

- 第二の崖:60歳での再雇用 60歳で定年を迎えると、給料が大幅に減ってしまうことが一般的です。これが2つ目の「崖」です。

こうした状況に備え、多くの会社が「リタイアメントセミナー」を開いています。以前は、定年後の生き方や趣味について考えるのが主な目的でしたが、最近は「これからは会社も助けられないから、自分で何とかしてください」という厳しい話が多くなっています。

セミナーでは、「65歳までは会社に残れますよ」という「継続雇用」を勧められることが多いのですが、給料が半分や3分の1に減ることも珍しくありません。本当にそれで大丈夫か、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

「会社に残る」「転職する」では、居場所を失うかも?

定年後の働き方として、多くの人が選んでいる「継続雇用」と「転職」について、その現実を見てみましょう。

継続雇用:会社の「お客さん」になる?

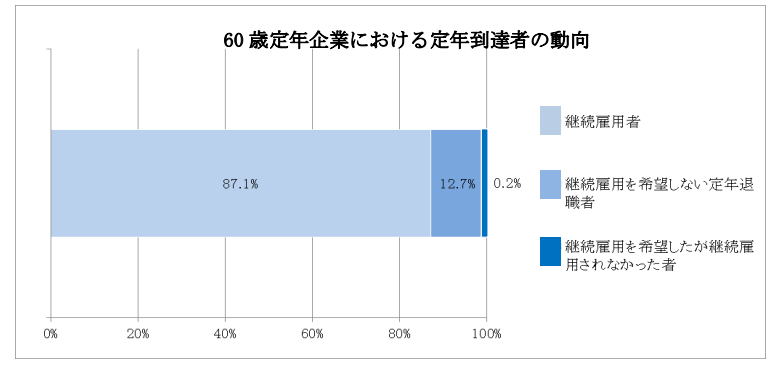

2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法によって、企業は高年齢者の雇用を確保するため、一定の対応を求められるようになりました。60歳定年企業において、過去1年間(令和3年6月1日から令和4年5月31日)に定年に到達した方は、379,120人であった。このうち、継続雇用された者は87.1%(うち子会社等・関連会社等での継続雇用者は2.7%)、継続雇用を希望しない定年退職者は12.7%、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった者は0.2%であった。

出典:厚生労働省 令和4年「高年齢者雇用状況等報告」

「とりあえず65歳までは再雇用されるから安心」

「65歳まで再雇用されるから安心」と思いがちですが、実は注意が必要です。再雇用は、一度会社を辞めてから、1年ごとの契約で働くことになります。給料が大幅に下がるだけでなく、責任や権限もあいまいになり、会社の中に自分の「居場所」がないと感じてしまう人もいます。

再雇用制度は、年金がもらえる65歳までの「お金の空白期間」を埋めるためにできた背景があります。会社が定年後の社員を戦力として活用しようと積極的に考えているところは、まだまだ少ないのが現実です。

転職:若い頃と同じようにはいかない

「中高齢者の転職市場は厳しい状況にある」

定年後の転職は、とても厳しいのが現実です。厚生労働省の調査によると、50代になると転職で給料が下がる人が増え、60代前半では6割以上の人が給料が下がっています。

- プライドが邪魔をする これまでの肩書や経験にこだわりすぎて、「こんな仕事は…」と妥協できず、なかなか仕事が見つからないケースがあります。

- 過去の経験が通用しないことも これまでの経験を活かすことは大切ですが、特に中小企業では、社長のやり方がルールになるため、これまでの考え方と合わず、辞めてしまう人も少なくありません。

自分の能力を正しく評価してくれるとは限らない、ということを理解しておくことが大切です。

定年後の新しい選択肢「小さな起業」

「会社に残る」や「転職」に不安を感じるなら、「自分で仕事をする(起業)」という道も考えてみませんか?

定年後、多くの人が「無理なく、ストレスなく、日々の生活のためにお金を稼ぐ」という働き方を選んでいます。

定年後、多くの人が抱える3つの悩みを解決する鍵こそ、この「小さな起業」という働き方です。

1. 収入が減る不安を解消する

継続雇用や転職では、給料が会社によって決められてしまいます。しかし、自分で起業すれば、頑張った分だけ収入を増やすことができます。年金や貯金に頼るだけでなく、自分のペースで好きな仕事をして収入を得ることで、お金に対する不安を大きく減らすことができます。

定年前から新しいスキルを学んでおけば、会社の看板がなくても、自分で収入を得られるようになります。収入のコントロールを自分でできるようになるのが大きなメリットです。

2. 「居場所」の悩みを解消する

会社という組織の中で自分の役割を見つけられなくても、自分で仕事を始めれば、社会の中に自分の新しい「居場所」を自らつくることができます。

これまでの経験や趣味、好きなことを活かして、自分の得意なことだけを仕事にすれば、人に喜んでもらえたり、社会に貢献できたりと、心から楽しんで働くことができます。「自分は社会とつながっている」という実感を持つことで、精神的な安定を得ることにもつながります。

3. 自分に合う仕事が見つからない悩みを解消する

シニア向けの転職市場で苦労する必要はありません。なぜなら、あなたは仕事を探すのではなく、仕事そのものをつくり出すからです。

年齢や過去の肩書にとらわれず、あなたが本当にやりたいこと、得意なことを仕事にできます。誰かに評価されるのを待つのではなく、あなた自身が唯一無二の存在として、社会に価値を提供できるようになります。

毎日「用事がある」「行くところがある」状態になるため、家にこもりがちになることもなく、孤独感を感じることもありません。

定年後は現役とは違い、用事がなければ行くところも無くなってしまいます。そうすることで、なにもしないで家に居ることが多くなり、孤独を感じるようになります。

さらに孤独が強くなるとストレスやイライラを強く感じるようになり、精神的に不安定な状態となり、ひいては犯罪につながっている現状もあります。(以下【高齢者の検挙率】参照)

高齢者にとっては社会や人とつながることで孤独から解放され、精神的な安定を得ることが重要であります。

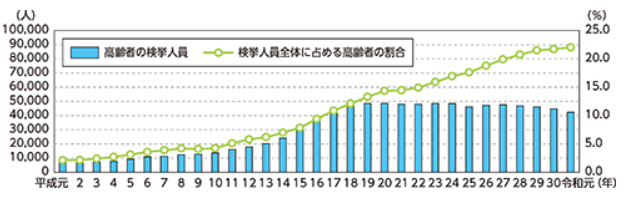

【高齢者の検挙率】

近年、刑法犯の検挙人員が減少している中、高齢者人口及び総人口に占める高齢者人口の割合の増加もあり、高齢者の刑法犯検挙人員は、平成10年代に大幅に増加し、その後も高い水準を維持している。また、検挙人員総数に占める高齢者の割合は、平成元年(1989年)から令和元年(2019年)にかけて2.1%から22.0%に上昇した。

出典:警察庁Webサイト 「高齢者による犯罪・事故への対応と防止に向けた取組」

「きょうよう」と「きょういく」

いきいきと過ごす秘訣(ひけつ)は、毎日を充実させること。「今日、用事がある(きょうよう)」や「今日、行くところがある(きょういく)」――この二つが大切なんです。難しい「教養」や「教育」の話ではありません。ちょっとした楽しみや役割を持つだけで、心も体も元気になります。さあ、今日はどこへ行きましょう?

定年後に向く仕事って?

定年後の働き方には、大きく分けて3つのタイプがあります。

- 専門家として独立する: 医師や弁護士、税理士など、専門の資格や長い経験が必要な仕事です。これまでの実績を活かして、自分のペースで働きたい方に向いています。

- 得意なことで人に喜んでもらう: 美容師やライター、営業経験のある方は、特定の会社と契約して働く方法があります。会社に縛られず、自分の好きな時間や場所で働けるのが魅力です。

- 地域や社会の役に立つ :庭の手入れや宅配、お店の販売員、塾の先生など、特別な資格がなくても始められる仕事もたくさんあります。地域の「シルバー人材センター」が、お仕事を紹介してくれることもあります。

実は、定年後のベテラン世代に人気が高い仕事もあります。農業やマンションの管理人、会社の役員などは、経験を活かしやすく、特に男性に人気です。また、スーパーの店員やクリーニング店のスタッフ、タクシーの運転手など、積極的にシニアを採用している会社も増えています。

「小さな起業」だからこそ、楽しく働ける!

「定年後の仕事は、なんだかつまらなそう…」そんな風に感じる方もいるかもしれません。しかし、実はその逆なのです。現役世代は仕事でストレスを感じる人が多いのですが、60歳を過ぎると「仕事での強いストレスはない」と答える人がぐっと増えます。

なぜでしょう?それは、定年後の「小さな起業」には、人間関係や責任の重さなど、現役時代に感じていたような大きなプレッシャーがないからです。自分のペースで、無理なく働けるので、精神的にも楽になります。

また、若い頃は「お金」や「出世」が仕事のやりがいだったかもしれません。しかし、年齢を重ねると、「誰かの役に立っている」と感じることや、「体を動かす」ことが、大きな喜びにつながっていきます。

実際に、50歳を過ぎると仕事への満足度がどんどん上がっていくという調査結果もあります。60代や70代で、「今の仕事に満足している」と答える人は半数以上もいるのです。責任やプレッシャーから解放され、心から楽しめる仕事を見つけられるからかもしれません。

まとめ:あなたの第二の人生は、あなたの手でつくる

サラリーマンプライドを早めに捨てることが重要

定年を意識する50代前半から、「高い収入」を追い求めるキャリアからの転換しなければならない。キャリアの高みを目指すことをどのようにしてあきらめることができるか。それが定年後の幸せな生活を送れるかどうかを大きく左右するのである。つまり、サラリーマンの方であれば、早めに、出世競争から自らをドロップアウトすることで、定年後の働き方の準備をする時間をしっかり作ることが重要である。

「小さな起業」は、給料や肩書にとらわれず、自分のペースで、楽しみながら、社会とつながり続けるための素晴らしい選択肢です。

今日から少しずつ、「自分が本当にやりたいこと」は何だろう、と考えてみませんか?

いかがでしたでしょうか? この記事が、皆さんの定年後の働き方を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。もし気になる点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

コメント