「今すぐ試したい薬があるけど、まだ国で認められていないらしい…」 「治療を受けたいけど、健康保険が使えないって言われた…」

病気と闘う中で、このように感じたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

そんな患者さんの「治療を受けたい」という強い願いをサポートするために作られたのが、「患者申出療養制度(かんじゃもうしでりょうようせいど)」という国の仕組みです。

この制度は、新しい治療法を少しでも早く、身近な病院で受けられるようにするためのものです。

今回は、実際にこの制度を利用された方の例をもとに、この制度についてわかりやすくご紹介します。

この記事を読めば、以下のことがわかります。

- 患者申出療養制度の仕組み(難しい言葉なしで解説!)

- 利用するまでの流れと、実際にかかる費用

- 民間の医療保険の活用方法

もしもの時に「知っていてよかった!」と思えるよう、一緒に学んでいきましょう。

患者申出療養制度ってどんな仕組み?

まず、「患者申出療養制度」がどんなものか、簡単に理解しましょう。

難しい病気と闘う患者さんの「希望」を叶える仕組み

この制度は、「難しい病気と闘う患者さんの、新しい治療法を受けたいという願い」を、国がしっかりと確認し、できるだけ早く実現するための制度です。

国の承認を得る前の薬や治療法でも、「効果があるかもしれない」という期待がある場合に、患者さんご自身の申し出をきっかけに、専門の病院が中心となって計画を立て、治療を進めることができます。

簡単に言えば、「国の安全チェックを受けながら、患者さんの希望する最先端の治療を、早く受けられるようにする仕組み」だと思ってください。

健康保険が使える部分もあるから安心

新しい治療を受けるとき、気になるのが「お金」のことですよね。

この制度を利用する場合、治療にかかる費用は、大きく二つに分けられます。

- 新しく申し出る治療法(薬や技術)にかかる費用:これは全額自己負担となります。(例:40万円など)

- 通常の診察、検査、入院など、健康保険で認められている部分:これは健康保険が使えます。(自己負担は通常通り1割、2割、または3割)

このように、保険が使える部分(保険診療)と、新しく申し出た治療で保険が使えない部分(自己負担)を同時に行うことを、「保険外併用療養費制度(ほけんがいへいようりょうようひせいど)」といいます。これにより、費用の一部を抑えることができるようになっているのです。

2.実際の利用例と流れ

では、実際にこの制度がどのように使われるのか、ある患者さんの例を見てみましょう。

【実例】病名:悪性脳腫瘍(あくせいのうしゅよう)

ステップ1:新しい治療の候補を見つける

標準的な治療(手術、放射線、抗がん剤など)を受けた後、主治医の先生から、体の中のがんの性質を詳しく調べる「がん遺伝子パネル検査」を勧められました。

「今使っている薬はそろそろ終わりです。他に合う薬がないか、遺伝子パネル検査で探してみましょう。」

「がん遺伝子パネル検査」とは?

これは、患者さんのがん細胞を調べて、遺伝子にどんな変化が起きているかを確認する検査です。この検査のおかげで、もしかしたら「別のがんには効くけれど、あなたの病気にはまだ承認されていない(=健康保険の対象ではない)薬」が見つかることがあります。

(この検査自体は、健康保険で受けられますが、結果に基づいた治療に進める方は、残念ながら全員ではありません。)

ステップ2:患者申出療養制度を申請する

検査の結果、主治医の先生から、「脳腫瘍には普通使わないけれど、効果の可能性のある薬が見つかりました。少し費用はかかりますが、『患者申出療養制度』を使えば、この薬を試す方法がありますよ。」と提案を受けました。

「ぜひ、その薬を使って治療したいです。申請をお願いします。」

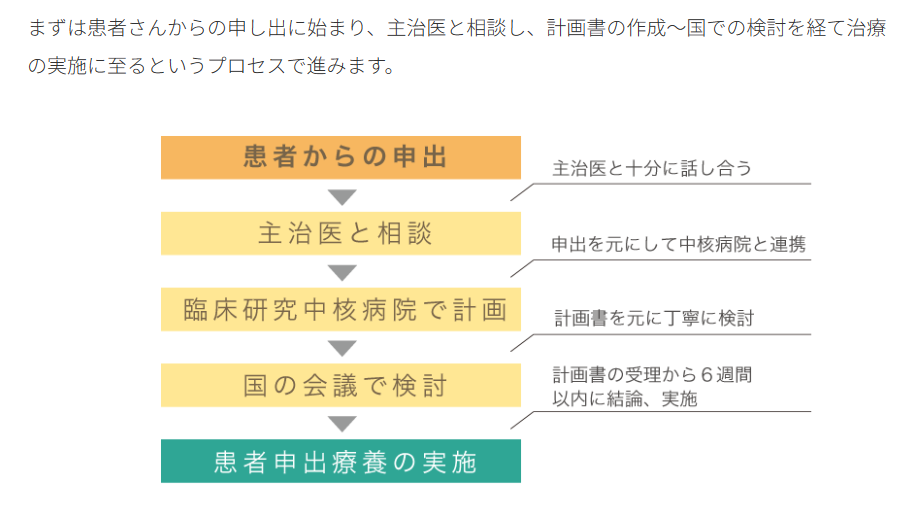

患者さんの同意が得られると、主治医の先生が、専門の病院(臨床研究中核病院など)と協力して、治療の計画(安全性の確認など)を立て、国に申請します。

ステップ3:治療の開始と費用

申請から約2ヶ月後、国から承認されました。

「承認されましたよ!これで効果の可能性のある薬が使えます。良かったですね。では新しいお薬で治療していきましょう!費用は約40万円です。」

この40万円が、健康保険が使えない「新しい薬そのものの費用」として、患者さんが全額負担した部分です。

「先生、ありがとうございます!これで治療にも前向きになれます。でも40万かぁ〜…。」

<ポイント>

- 治療を受けるまでの期間: 申請から承認まで、時間がかかる場合があります。(上記の例では約2ヶ月)

- 費用: 新しい治療にかかる費用は、数万円から数百万円と、治療内容によって大きく異なります。

出典:厚生労働省 「患者申出療養制度」より

3.費用への備え!民間の医療保険の活用

高額な費用がかかる可能性がある「患者申出療養制度」ですが、費用を心配しすぎることなく治療に専念するためには、民間の医療保険が役に立つことがあります。

現在、いくつかの民間の保険会社では、医療保険に「特約(オプション)」としてつけることで、この制度を利用した際の自己負担額(新しい薬や技術の費用)を保障してくれる商品があります。

保険を選ぶ際のポイント

- 患者申出療養サポート特約(オプション)があるか:この制度の費用をカバーする特約がついている商品を選びましょう。

- 給付金の上限額:一度の療養でいくらまで、生涯でいくらまで保障されるか(例:1回の療養につき1,000万円まで、通算2,000万円までなど)を確認しましょう。

もちろん、どの保険が良いかは、年齢や健康状態、他の保障との兼ね合いもあります。ご自身の状況に合わせて、保険の専門家や窓口に相談しながら、適切な備えを検討することが大切です。

4.まとめ

「患者申出療養制度」は、「まだ国内で承認されていないけれど、効果が見込まれる最先端の治療」を受けたいという患者さんの切実な願いを叶えるための、大切な仕組みです。

- 概要: 患者さんの申し出をきっかけに、身近な病院で、国が安全性を確認した上で新しい治療を受けることを可能にする制度。

- 費用: 新しい治療法は自己負担になりますが、通常の診察や入院費には健康保険が使えます。

新しい薬や治療法が見つかるのは、全ての方ではありませんが、もしもの時に希望の光となる可能性を秘めています。

ご自身やご家族が病気と向き合う際、「こんな制度もあるんだ」ということを頭の片隅に置いておくことが、きっとお役に立つはずです。

参照:厚生労働省 「患者申出療養制度」

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 あなたの不安が少しでも軽くなれば幸いです。

コメント