厚生労働省の統計によると、最近、「熟年離婚」が増えているのをご存じでしょうか。

結婚生活が20年以上続いた後の離婚は、1990年頃と比べて約1.5倍に増え、過去最高の割合になっています。人生100年時代、「50代以降は自分のために生きたい」と考える方が増えているのかもしれませんね。

熟年離婚では、住まいやお金(財産分与)など、いろいろなことを決めなければなりません。中でも、見落としがちで、後々の生活に大きく関わるのが「年金分割」です。

長年連れ添った夫婦の場合、年金分割が老後の生活を左右すると言っても過言ではありません。特に、専業主婦やパートで働いてきた期間が長い奥様にとっては、この制度を知っているかどうかで、将来受け取れる年金の額が変わってきます。

年金分割ってなに?なぜできたの?

年金分割は、2007年4月から始まった制度です。

簡単に言えば、「離婚後、夫婦で協力して納めてきた老後の年金(厚生年金)を公平に分けましょう」という仕組みです。

特に、

- 奥様が専業主婦だった

- 奥様が短い時間のパートで働いていた

といった場合、ご主人が会社員や公務員として働いていた期間が長いと、将来受け取れる年金に大きな差が生まれてしまいます。

「長年家庭を支えたのに、老後の年金が少ないのは不公平だ」という問題を解決するために、この制度が作られました。

年金分割には、夫婦の働き方によって、主に2つの種類があります。

年金分割の2つの種類:合意分割と3号分割

働いていた期間がある夫婦向け:合意分割(ごういぶんかつ)

夫婦の両方が、会社員や公務員として働いていた期間がある場合に使うことが多い方法です。

【ポイント】

- 対象期間: 結婚していた期間中に、夫婦それぞれが納めた厚生年金の保険料の記録。

- 分割割合: 最大で50%ずつに分けることができます。

- 決め方: 基本的に、夫婦の話し合いで割合を決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の話し合い(調停)などで決めることになります。

- 時期: 2007年4月以降に離婚した夫婦に適用されます。

実際には、公平性を重視して、50%ずつに分けるケースがほとんどです。

専業主婦期間がある奥様向け:3号分割(さんごうぶんかつ)

「3号」とは、国民年金の「第3号被保険者(専業主婦・主夫)」のことです。奥様が専業主婦だった期間がある場合に適用されます。

【ポイント】

- 対象期間: 2008年4月1日以降に、奥様が専業主婦だった期間中の、ご主人の厚生年金の保険料の記録。

- 分割割合: 自動的に50%ずつに分かれます。

- 決め方: 夫婦の話し合いは不要で、奥様からの請求だけで手続きができます。

この「話し合いが不要」という点が、「合意分割」と大きく違うところです。

ただし、2008年3月31日以前の専業主婦期間については、「3号分割」の対象外です。この古い期間を分割したい場合は、改めて「合意分割」の手続きを一緒に行う必要がありますので注意が必要です。

年金分割で年金はどれくらい増える?具体的な例

年金分割をすることで、将来受け取れる年金額はどれくらい変わるのでしょうか。あくまで目安ですが、具体的な例を見てみましょう。

(*年金額は、国民年金(定額部分)と厚生年金(報酬比例部分)を合わせた毎月の受取額の目安です。国民年金は月額6.5万円として計算しています。)

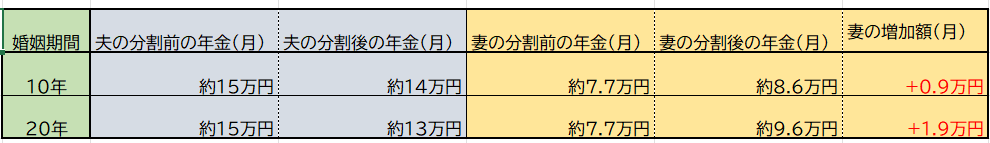

【事例1:共働き夫婦の合意分割(50%ずつに分割)】

(夫:年収500万円、妻:年収150万円の場合)

→ 結婚期間が長くなるほど、奥様の年金が増え、ご主人の年金は減ります。

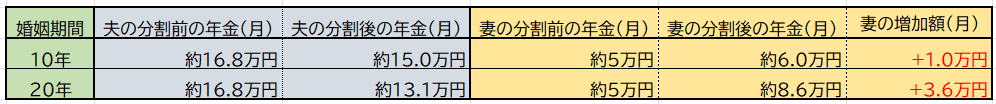

【事例2:専業主婦夫婦の3号分割】

(夫:年収600万円、妻:専業主婦の場合)

→ 専業主婦で納めた保険料の記録がない奥様でも、国民年金に加えて、ご主人の厚生年金の一部が上乗せされます。特に結婚期間が長いほど、奥様が受け取る年金は大きく増えます。

まず確認!年金がどれくらいになるか知る方法

離婚に踏み切る前に、「年金分割をしたら、自分の年金がどれくらいになるのだろう?」と不安に思うのは当然です。

ご安心ください。年金事務所で、ご主人に知られずに「年金分割の見込額」を調べてもらうことができます。

これは「年金分割のための情報提供請求」という手続きです。

どこで?

お近くの年金事務所で請求できます。

必要なもの(主な書類)

- 「年金分割のための情報提供請求書」(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)

- 本人確認書類(マイナンバーカードや年金手帳など)

- 夫婦の婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本など。請求日から6カ月以内に発行されたもの)

この手続きで、離婚後の年金の見込み額を把握し、老後の生活設計を具体的にイメージすることができます。

年金分割でよくある誤解

年金分割について、多くの方が勘違いしがちな点を5つまとめました。

1.夫の年金がすべて半分になる?

- いいえ。分割の対象となるのは、結婚していた期間中に納めた「厚生年金」の部分だけです。結婚前の期間や、国民年金(基礎年金)、企業年金などは対象外です。

2.専業主婦は無条件で半分もらえる?

- いいえ。自動的に半分(3号分割)になるのは、2008年4月以降の専業主婦期間だけです。それ以前の期間を分割するには、話し合い(合意分割)が必要です。

3.離婚したらすぐ年金をもらえる?

- いいえ。年金分割の手続きが完了しても、ご自身の年金を受け取れる年齢(原則65歳)になってから初めて受け取れます。

4.夫が亡くなったら分割分は消える?

- いいえ。分割された年金は、あなたの年金になります。ご主人が亡くなっても(再婚しても)、生きている限り受け取り続けることができます。

5.離婚後いつでも請求できる?

- いいえ。離婚から2年以内に、年金事務所で手続きをしないと、年金分割を請求する権利を失ってしまいます。期限には十分注意が必要です。

もう誰かのためじゃない。「林住期」で本当にやりたいことを見つけよう

熟年離婚は、「経済的に苦しくなるのでは?」という不安がついて回ります。

しかし、人生は経済的な面だけで決まるものではありません。

「林住期」(五木寛之著 「林住期」(幻冬舎文庫)より)という考え方もあります。

林住期は、インドの伝統的な人生観「四住期」の考え方の一つです。人生を25年ずつの4つの時期に分け、50歳から74歳までの期間を指します。

学生期(0〜24歳)と家住期(25〜49歳)を経て、家庭や社会の責任から解放され、自分自身のために生きる期間とされています。学びや趣味など、個人の精神的な成長を追求する時期と捉えられます。インドに伝わる四住期という人生を25年ずつ4つの時期に分けるという考え方です。

40代までは家族や仕事のために頑張ってきたかもしれません。しかし、50歳を超えた今、長年の夫婦関係で溜まった精神的なストレスから解放され、「自分のやりたかったこと」を優先して生きたいと考えるのは、決してわがままではありません。

もし、長年にわたって我慢してきたことが限界にきているとしたら、「林住期」になってこれから自分の楽しみで人生を送りたいが、それがかなわない現状であれば、そこからの別の人生を楽しむという選択肢もあってもよいのではないでしょうか。

【50代以降】自分のための新しい人生を歩むために

年金分割で将来の年金額が増えたとしても、それだけで豊かな老後を送れるとは限りません。ご主人が亡くなった場合は「遺族年金」という手厚い制度もありますし、冷静に経済的なメリット・デメリットを考える必要があります。

年金分割は、経済的な不安を少しでも和らげるための「お守り」のようなものです。その「お守り」を手に、まずはご自身の将来の年金額をしっかり把握してください。

そして、「なぜ離婚したいのか」という本心と向き合い、経済的な安心と精神的な幸福のバランスを取りながら、「自分のための新しい人生」の設計図を描き始めることが大切です。

いかがでしたでしょうか? この記事が、皆さんの年金生活を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。もし気になる点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

コメント