最近、「遺族年金が廃止されるらしい」「5年で打ち切りになるって本当?」といった不安な話を耳にすることが増えました。現在すでに遺族年金を受け取っている方や、ご家族のために専業で頑張っている方は、心配になりますよね。

結論からお伝えします。今回の見直しで、遺族年金制度自体がなくなることはありません。 また、すでに遺族年金を受け取っている方が、減額されたり打ち切られたりすることもないので、ご安心ください。

今回の見直し案は、昭和の時代に作られた年金制度を、共働きが当たり前になった現代の暮らしに合うように「男女平等」で「より公平」なものへと変えていこうという、前向きな改革です。

2028年4月からスタートする予定の遺族年金の見直し案について、大切なポイントを詳しく、わかりやすくご紹介します。

この記事は、2025年6月現在の内容となっております。より詳細な情報や最新の動向については、厚生労働省の公式発表や各金融機関・専門家の解説などを参照されることをお勧めします。

遺族年金の見直し案はなぜ必要なの?

これまでの遺族年金制度は、夫が外で働き、妻が家庭を守るという、いわゆる「専業主婦家庭」を前提に作られていました。そのため、以下のような「男女間の格差」が大きな問題となっていました。

- 夫が亡くなった場合:妻は子どもの有無に関わらず、30歳以上であれば一生涯遺族年金を受け取ることができました。

- 妻が亡くなった場合:夫は55歳未満だと、遺族年金を受け取る権利すらありませんでした。

このように、男女の役割が固定的だった昔の制度は、女性の社会進出が進んだ現代の社会にはそぐわなくなってきています。厚生労働省の試算では、2040年までに男女の就業率がほぼ同じになると予測されています。

「妻が亡くなった場合でも、夫が安心して暮らせるように保障を充実させるべきだ」という公平性の観点から、今回の見直しが必要となりました。この改正は、現代の家族のあり方に合わせた、公平な年金制度を目指すものです。

参考記事:「遺族年金」ってどれくらい受け取れるの: 遺族年金をわかりやすく解説します

主な変更点とポイント

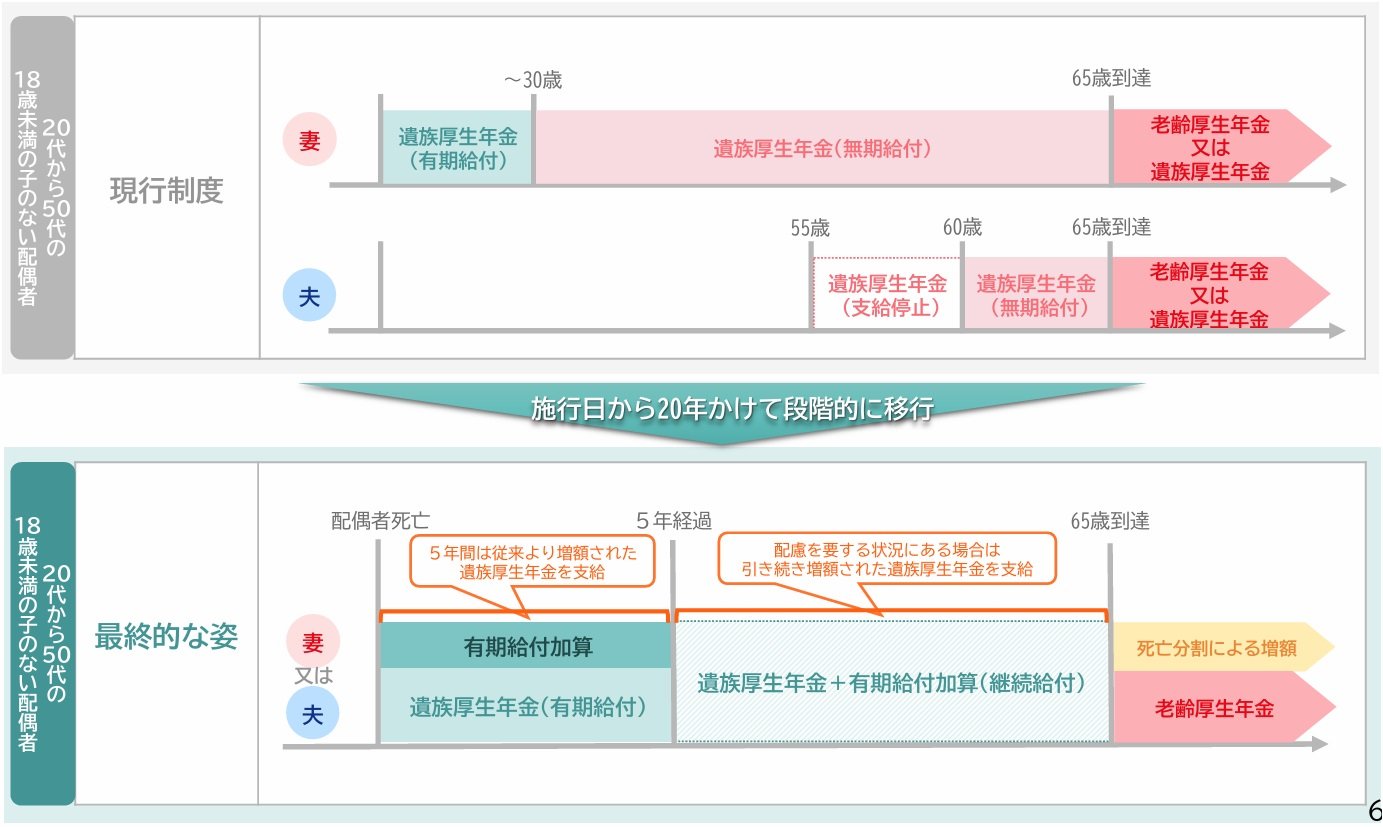

「男女平等」へ大きく一歩前進します

これまでの制度では、子どものいない場合、女性は一生涯遺族年金をもらえる一方で、男性は原則としてもらえないという大きな差がありました。

今回の見直しでは、18歳未満の子どもがいない、20代から50代の配偶者について、性別に関係なく、原則として5年間だけ遺族年金が受け取れるようになります。

これまでの制度で遺族厚生年金の対象外だった、55歳未満の男性配偶者も、今回の改正により5年間の有期給付を受け取れるようになります。

5年間のあいだは満額支給に!

出典:厚生労働省 年金局「遺族年金制度等の見直しについて」

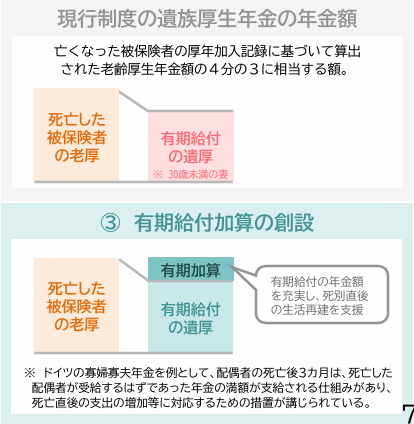

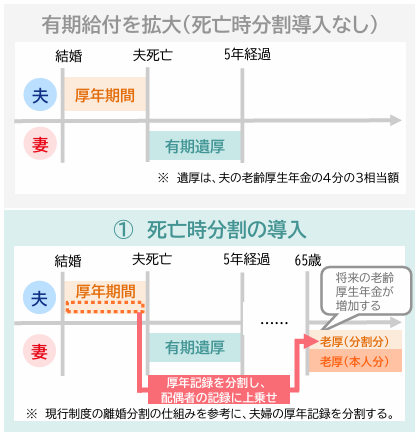

「たった5年しか受け取れないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、今回の見直しは、ただ期間を短くするだけではありません。5年間のあいだは、年金額が増額される「有期給付加算」が創設されます。

これまでの制度では、亡くなった方の老齢厚生年金(会社員が受け取る年金)の4分の3が遺族年金として支給されていましたが、新しい制度では、5年間の有期給付期間中、老齢厚生年金の「満額」が支給されます。

これにより、期間は短くなっても、一時的に受け取れる年金額が増加する可能性があります。

将来の年金がもらいやすくなります

出典:厚生労働省 年金局「遺族年金制度等の見直しについて」

「死亡時分割」という新しい制度が導入されます。これは、結婚していた期間の年金の記録を、夫婦で分け合うという考え方です。

【死亡時分割制度とは?】

亡くなった配偶者が会社勤めをしていた期間の年金記録を、遺族となった配偶者の将来の年金に上乗せして計算する仕組みです。

- 専業主婦やパートで働いてきた方:特に、これまで年金記録が少なかった方は、将来もらう自分の老齢厚生年金が増えることになります。

- 計算方法:結婚していた期間の年金記録を夫婦で半分ずつに分け合います。この上乗せされた年金は、再婚してももらい続けることができます。

婚姻期間が長いほど、上乗せされる年金額も大きくなるため、長期的な生活設計の大きな助けとなります。

女性にのみ支給されてきた年金がなくなります

これまでは、40歳以上65歳未満で子どものいない妻に、生活を助けるための「中高齢寡婦加算」という年金が支給されていました。しかし、男女平等の観点から、この制度は段階的に廃止されることになりました。

これから受け取る方は少しずつ減額:これからは、新規で受け取る方の金額が毎年少しずつ減っていき、約25年後には完全に終了する予定です。

2024年度時点では年間約61万2000円(月額約5万1000円)が支給されていましたが、2025年4月以降、新規受給者から段階的に減額されます。

年収の制限がなくなります

これまでの制度では、遺族年金をもらうためには、年収850万円未満という条件がありました。

高収入でも遺族年金がもらえるように:新しい制度では、この年収制限が撤廃されます。これにより、ご夫婦ともに高収入だったご家庭でも、遺族年金を受け取ることができるようになります。

子どもがいる場合の加算額が増えます

遺族基礎年金を受け取っている子育て世帯への支援も強化されます。

- 子どもの加算額が増額:これまでよりも増額されます。(例:年額234,800円 → 281,700円)

- 3人目以降も同額に:これまで3人目以降は減額されていましたが、1人目、2人目と同じ金額が加算されるようになります。

この変更は、すでに遺族年金を受け取っている方も対象となります。

遺族年金制度の見直しで影響を受ける人・受けない人

| 区分 | 有利になる人 | 不利になる人 | 影響なし |

|---|---|---|---|

| 男性配偶者 | ・55歳未満の子どものいない男性(新たに5年間の受給資格獲得) ・年収850万円以上の男性(収入制限撤廃) | 特になし | ・60歳以上の男性 ・子どものいる男性 |

| 女性配偶者 | ・年収850万円以上の女性(収入制限撤廃) ・5年間の有期給付期間中は満額支給 | ・30歳以上の子どものいない女性(生涯給付から5年間の有期給付へ) ・40歳以上65歳未満の子どものいない女性(中高齢寡婦加算の段階的廃止) | ・60歳以上の女性 ・子どものいる女性 ・2025年4月以前に受給権が発生している女性 |

| 共通事項 | ・死亡時分割制度の導入により将来の老齢厚生年金が増額 | なし | ・施行日前に受給権が発生している人 |

※「子ども」とは18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等級1級・2級に該当する子を指します。

有利になる人

- 55歳未満の子どものいない男性:これまではもらえなかった遺族年金が、新たに5年間受け取れるようになります。

- 高収入の配偶者:年収制限がなくなるため、これまで受け取れなかった遺族年金が受け取れるようになります。

- 将来の年金が増える人:死亡時分割制度により、特に専業主婦やパートで働いてきた方は、将来もらう自分の年金が増える可能性があります。

- 子育て世帯:子どもの加算額が増額されます。

不利になる人

- 30歳以上の子どものいない女性:これまで一生涯受け取れた遺族年金が、5年間だけになります。

- 40歳以上65歳未満の子どものいない女性:「中高齢寡婦加算」が段階的に廃止される影響を受けます。

これらのケースに該当する方は、遺族年金の受給期間や金額が少なくなる可能性があります。そのため、将来の生活に備えて、ご自身での資産形成を考えることがより重要になります。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)といった国の制度を活用して、老後の資産を計画的に増やしていくことを検討してみましょう。

特に子どものいない20代から50代の配偶者は、5年間の有期給付を5年間の有期給付への移行は、特に若い世代の生活設計に大きな影響を与える可能性があります。

老後の資産形成や就労継続など、長期的な視点での生活設計が重要となってきます。

影響がない人

- 60歳以上の配偶者:高齢者への配慮から、60歳以上で配偶者を亡くした場合は、男女ともにこれまでの制度と同様に一生涯遺族年金を受け取ることができます。

- すでに遺族年金を受け取っている人:2025年3月以前にすでに受給権が発生している方は、減額されたり、打ち切られたりすることはありません。

まとめ

今回の遺族年金制度の見直しは、「男女の区別なく、配偶者との死別という人生の危機に対する支援を、より公平なものにする」ことを目的としています。制度の廃止や減額ではなく、現代の社会に合わせた前向きな改革です。

- 遺族年金は廃止されません。子育て世帯や高齢者への配慮も維持されます。

- 子どものいない配偶者への給付は、性別に関係なく5年間になります。

- すでに遺族年金を受け取っている方は、今の年金に影響はありません。

- 将来の年金を増やす制度(死亡時分割)が導入されます。

この改正により、より公平で、安心できる社会が実現されることが期待されます。ご自身の将来について、この機会にご家族と話し合ってみるのも良いかもしれません。

いかがでしたでしょうか? この記事が、皆さんの年金生活を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。もし気になる点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

コメント