「将来、年金は本当にもらえるの?」「もらえる金額が少なくなって、生活が苦しくなるのでは?」といった不安を感じているシニアの方は多いでしょう。

結論からお伝えします。年金制度そのものは破綻しませんが、「もらえる年金の価値が少しずつ減っていく(目減りする)」のは避けられません。

この記事を読んでいただければ、

- 年金が「目減り」する仕組み(マクロ経済スライド)

- 「目減り」を防ぐための長生き対策と物価高対策

- 年金を増やすためのシンプルな方法(年金の繰り下げ)

が、スッキリわかります。シニアの皆さんの老後の生活設計に役立つ情報ですので、ぜひ最後までお読みください。

なぜ年金は「破綻しない」と言えるのか?

年金は、よく「仕送り方式(賦課方式)」に例えられます。

これは、いま働いている若い世代が払った保険料を、いま年金をもらっている世代に渡すという仕組みです。例えるなら、現役世代が親世代に仕送りをしているようなものです。

少子高齢化で現役世代は減っていますが、ゼロになるわけではありません。現役世代がいる限り、「仕送り」が途絶えることはありませんので、「年金がゼロになって、全くもらえなくなる」という心配は無用です。

しかし、「仕送りの額が十分でなくなる」可能性はあります。これが年金の「目減り」の正体です。

令和6年度の年金支給額は?

令和6年度の年金額を見てみましょう。

- 老齢基礎年金(満額):

- 新しく年金をもらう方(新規裁定者:67歳まで):月額68,000円

- すでに年金をもらっている方(既裁定者:68歳以上):月額67,800円

- 夫婦2人(モデル世帯)の年金(厚生年金+基礎年金):月額約230,483円

去年に比べて年金額は引き上げられています。「増えてよかった」と思われる方も多いでしょう。

しかし、年金額が増えても、それ以上に世の中の物価が上がっていたらどうなるでしょうか?

例えば、年金が2%増えても、食料品や日用品の値段(消費者物価指数)が3%上がったら、実質的には生活は厳しくなりますよね。実際、令和5年度(2023年度)の物価は前の年と比べて3.2%も上昇しました。

つまり、年金は物価高(インフレ)に追いついていない状況です。このまま物価上昇が続けば、年金の実質的な価値はますます下がり、生活は厳しくなっていくでしょう。これが年金の「目減り」です。

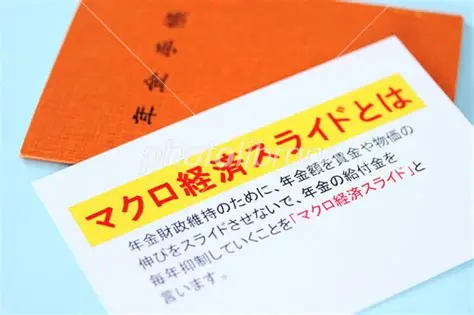

目減りの要因:「マクロ経済スライド」の仕組み

年金が「目減り」する主な原因は、「マクロ経済スライド」という仕組みにあります。

マクロ経済スライドとは?

この仕組みは、例えるなら「年金を長持ちさせるための自動調整機能」です。

少子高齢化で年金のお金(財源)が厳しくなっていくのは避けられません。年金制度をこれからも長期的に維持するために、加入者(現役世代)の減少や平均寿命の延びなどのマクロ経済全体の変化を反映させ、年金額の伸びを毎年少しずつ抑える仕組みが平成16年の改正で導入されました。

言葉は難しいですが、要は「少子高齢化の影響を考慮して、年金の伸びを自動でセーブする」仕組みだと理解してください。

年金額の調整のされ方

以前は、年金額は物価の上昇に完全に連動していましたが、マクロ経済スライド導入後は、「スライド調整率」という分だけ、年金額の伸びが抑えられるようになりました。

スライド調整率とは、要するに少子高齢化の度合いを数値化したものです。近年は、毎年マイナス0.3%から0.4%程度の調整(減少)となっています。(令和6年度はマイナス0.4%の調整が行われました。)

例えば、

- 世の中の物価上昇率が1.0%だとします。

- スライド調整率が0.4%だとします。

この場合、年金は1.0% − 0.4% = 0.6%しか増えません。

これが続くと、生活レベルは変えていないのに、物価上昇に年金額が追いつかず、年々生活費の不足が生じてしまうのです。これが、長生きすればするほど生活が苦しくなる可能性がある、年金の価値の「目減り」です。

キャリーオーバー制度とは?

さらに、デフレ(物価が下がる状況)でマクロ経済スライドを発動できなかった場合、その未調整分(マイナス分)を翌年以降に持ち越す仕組み(キャリーオーバー制度)が平成30年度に導入されました。

これは、将来世代の給付水準を確保するために、「調整できなかった分は、物価が上がったときにまとめて調整しますよ」というルールです。

このように、年金制度は、将来にわたって維持されるように、年金額の伸びを抑える仕組みがしっかりと組み込まれています。そのため、公的年金は破綻しませんが、年金額は目減りしていくことは確実なのです。

「長生き」と「物価高」に備える!年金をパワーアップする方法

マクロ経済スライドによって年金の「目減り」は避けられませんが、ご自身の努力でこの影響を和らげ、老後の生活を安定させることができます。

大切なのは、「長生き対策」と「物価高対策」の2つです。

1. 長生き対策の決定版:年金の「繰下げ受給」

長生き対策として最もシンプルで強力な方法は、公的年金を増やして、一生涯もらえるお金をパワーアップすることです。その具体的な手段が「年金の繰下げ受給(くりさげじゅきゅう)」です。

本来、年金は65歳からもらえますが、あえて受け取り開始年齢を遅らせるのが「繰下げ受給」です。

- 受け取りを1ヶ月遅らせるごとに、年金が0.7%増えます。

- 最大75歳まで遅らせることができ、65歳から75歳まで繰り下げると、年金は84%増しになります!

繰り下げて増やした年金額は、生涯ずっと続き、物価や賃金に合わせて毎年改定されます。

65歳以降も元気で働ける方は、少しでも長く働き、年金の受け取り開始を遅らせることで、老後の生活を支える大黒柱の年金を大きく育てることができるのです。

2. 物価高(インフレ)対策:預貯金だけではもったいない!

物価が上がり続ける状況では、預貯金の価値は実質的に減ってしまいます。例えば、物価が2%上がると、銀行に預けている100万円の価値は、実質的に98万円になってしまうのと同じことです。

年金にプラスして老後の生活を安定させるには、預貯金だけでなく、資産運用も視野に入れる必要があります。

- 株式や投資信託のような資産は、元本割れのリスクはありますが、物価高の状況で価値を保ちやすいと言われています。

年金にプラスして資産運用で老後資金を準備することが、物価高に負けない強い老後生活を送るための鍵となります。

☕コラム:年金を「おむすび」に例えると分かりやすい🍙

公的年金制度のことを、元大臣の河野太郎さんが「おむすび」に例えて説明されているのをご存知でしょうか?

年金財源(お金)は、例えるなら「限られた数のおむすび」です。

少子高齢化が進むと、おむすび(年金)をもらいたい人(受給者)の「行列」がどんどん長くなります。このまま、おむすびのサイズを大きく保とうとすると、行列の後ろの方にいる人たち(将来世代)までおむすびが届かなくなってしまう。

そこで、「マクロ経済スライド」という仕組みの出番です。これは、おむすびを少しずつ小さくするための自動調整機能です。

これまでデフレ(物価が下がる状況)の時には、「おむすびが大きい」と分かっていても、サイズを小さくする(年金額を減らす)ことができませんでした。

しかし、これから物価上昇(インフレ)が続けば、このマクロ経済スライドが発動しやすくなります。おむすびを少しずつ小さくしていかなければ、将来まで年金制度を維持していくことが難しくなるからです。

マクロ経済スライドは、年金を「長く安定して皆さんに配り続ける」ための大切な仕組みなのです。

まとめ

公的年金は「マクロ経済スライド」によって将来にわたって維持されますが、年金額は目減りしていくという現実があります。

だからこそ、長生き対策の「年金の繰下げ受給」と、物価高対策の「資産運用」を組み合わせる自助努力が必要です。

まずは「年金の繰り下げ」について、ご自身がどれくらい増額できるのか調べてみることをおすすめします。

参考記事: 長生き時代の味方!年金をもらうのを「ちょっと遅らせる」だけで老後の安心がグンと増える賢い方法

コメント